نسج السوريون قصة ثورتهم الأولى التي سمّوها “الثورة السورية الكبرى” نسجَ الحرير الدمشقي. استثمروا تفاصيلها ومنعطفاتها على شكل مرويات ضخمة ومتعدّدة الأوجه عن سوريا ومجتمعاتها. صحيحٌ أن سوريا لم تحظَ بنسخة مقابلة للمدوّنة العظيمة “وصف مصر” Description de l’Egypte التي أنشأها 160 باحثاً وعالمًا وعُرضت على نابليون للمرة الأولى العام 1809 إبان الحملة الفرنسية، لكن وثائق الثورة السورية الكبرى التي نقلها المشاركون فيها ومن عاصروها وكتبوا انطباعاتهم عنها، جعلت منها أكثر من سجلٍّ هائلٍ يليق أن يكون بحد ذاته “وصف سوريا”.

ويكشف هذا السجل خريطة دقيقة لذلك الزمن، سكّانه، جغرافيته وسياساته، اتجاهات نخبه الفكرية، اقتصاده وتحولاته الاجتماعية. وأخطر ما فيه أن موثّقيه اتفقوا، من دون أن يتفقوا، على جعله مفتوح النهايات غامض الخواتيم والمآلات.

في الثورة السورية الكبرى تنعكس إشكالات هائلة، لا تقتصر على الشأن السوري، فهي لحظة تحوّل، لا للمشروع الوطني السوري وحده، ولا للمشروع السياسي العربي وحده، بل أيضاً للإقليم والعالم العربي والغرب، وفي مقدّمته فرنسا التي قرّرت تحويل وجودها العسكري في سوريا إلى انتداب، ولذلك أسبابه المعقدة والمتشابكة التي لا يكفي اختصارها بالقول إنها كانت محض استعمارية تقليدية.

الإستشراق مدجّجاً بالسلاح

فرنسا أوجين ديلاكروا ولوحاته في أعراس المغرب وأجساد الجزائريات، وصولاً إلى عين ساردانا بالوس في لحظات موته، هي فرنسا الجنرال غورو والعين التي نظر بها، بدوره، إلى سوريا. فرنسا المستشرقة التي قدمت، محمّلة بإرث مسبق وتصوّر قبلي عما ستجده في شرق المتوسط، واجهت واقعاً مختلفاً، ولم يكن أمامها من مخرج سوى أن تكيّفه، بالقوة الغاشمة، ليصير مشابهاً لما في ذهنها.

لم ينشغل الجيش الفرنسي بعد اجتياح دمشق عسكرياً، بشيء، مثلما انشغل بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة شملت كل من عارض اتفاقية سايكس بيكو ومؤتمر سان ريمو، فأنشأت سلطة الاحتلال الفرنسية محكمة خاصة للتحقيق مع المعتقلين وأنزلت بهم أقسى الأحكام.

أصرّ الجنرال غورو على الانتقام من كل الذين عملوا ضدّ إرادة فرنسا وتعاونوا مع البريطانيين أو الأميركيين، قبل احتلال فرنسا لسوريا ولبنان. فلم يتلق رداً من السوريين سوى باغتيال رئيس الحكومة التي تشكّلت في ظل الاحتلال الفرنسي، علاء الدين الدروبي، ومعه عبدالرحمن اليوسف، في خربة غزالة بحوران، بعد شهر واحد فقط من ترؤس الدروبي لتلك الحكومة التي ضمّت أيضاً فارس الخوري. وكان الأخير يبرّر قبوله بالاشتراك فيها كوزير للمالية بالقول “قبلت أن أشترك مع السيد علاء الدين الدروبي في الحكم لرغبتنا في ألاّ يدخل الفرنسيون دمشق وهي من دون حكومة وطنيّة، فيفرضوا حكمهم المباشر متذرّعين بهذا الفراغ، وليبقى للبلاد كيانها واستقلالها ولو من الناحية الشكلية”. وقد روت ذلك حفيدته كوليت خوري في كتابها “في وداع القرن العشرين” الذي أصدره اتحاد الكتّاب العرب في دمشق العام 2004.

أولى مواد صكّ الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، والذي جاء في 20 مادة، تلزم فرنسا بوضع نظام أساسي (دستور) للبلدين خلال ثلاث سنوات “تبتدىء من تاريخ الشروع في تطبيق هذا الانتداب ويعد هذا النظام الأساسي بالاتفاق مع السلطات الوطنية، وينظر فيه بعين الاعتبار إلى حقوق جميع الأهلين في الأراضي المذكورة وإلى مصالحهم وأمانيهم، وينص على اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسهل لسوريا ولبنان سبيل النمو والتقدم المتوالي كدولتين مستقلتين وتسير إدارة سوريا ولبنان طبقاً لروح هذا الانتداب ريثما يشرع في تنفيذ النظام الاساسي وتؤيد الدولة المنتدبة الاستقلال الإداري المحلي فيهما بكل ما تسمح به الأحوال”. وهو ما لم تلتزم به فرنسا.

كما نص صكّ الانتداب في المادة الرابعة منه على أن “الدولة المنتدبة تضمن صيانة سوريا ولبنان من خسارة أراضيها كلها أو بعضها ومن تأجيرها كلها أو بعضها ومن بسط أية مراقبة من قبل دولة أجنبية أخرى”، وهذه المادة لم تلتزم بها فرنسا أيضاً، فمنحت الكثير من الأراضي السورية لكل من بريطانيا وتركيا. وفعلت الأمر ذاته بالعديد من مواد ذلك الصك، فلم تحترم المعابد، ولم تتح حرية الضمير والتعبير، ولم تصن الآثار والعاديات.

تشكّلت خلال فترة الانتداب الفرنسي على سوريا، 27 حكومة، ومع ذلك، كان الطابع العام والشامل للانتداب عسكرياً صرفاً، وظلّ المفوضون السامون يحملون رتبة “جنرال” وغالبية المستشارين والمندوبين تتبع وزارتي الحرب والبحرية الفرنسية، لا وزارة الخارجية. في ذلك الوقت، كانت أوروبا منهكة من الحرب العالمية الأولى، وبعض بلدانها الغنية يعاني تدهور اقتصاده، مثل النمسا والمجر، حتى اضطر فلاحوها إلى أكل فئران الحقول نتيجة الفاقة، بينما كانت سوريا ولبنان هما خزينتا الدولة العثمانية الاقتصادية. وقد درج بين الفرنسيين آنذاك أن الباعة في باريس حين يرون سيدة فرنسية تشتري منهم بلا تردّد، يعلمون أن زوجها موظف في سوريا ولبنان.

كانت هذه المفارقة تعني شيئاً للفرنسيين، ما دفعهم إلى تشييد مشروعهم الاستعماري كلّه على أسسٍ تبدأ وتنتهي بالاهتمام بالخصوصيات الطائفية وتعميقها، حتى بات ممكناً وصف ذلك بـ”العِلم الخاص بالإمبريالية” يستند إلى التاريخ والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والاقتصاد، كما يشير د.وجيه كوثراني في كتابه “بلاد الشام في مطلع القرن العشرين: السكان والاقتصاد وفلسطين والمشروع الصهيوني قراءة في الوثائق الدبلوماسية الفرنسية” الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

حكمت فرنسا، سوريا، بالعنف، وبالمزيد منه، بدءاً من تقسيمها إلى دول تدير كلاً منها حكومة محلية شكلية، ولم تكن المشكلة ستواجه الرفض الشعبي الذي واجهته لو لم تتخذ تلك التقسيمات الطابع الطائفي، دولة العلويين، دولة دمشق، دولة حلب، حكومة الدروز، ودولة المسيحيين في لبنان الكبير. وكان هذا أقل مما طمحت إليه العقول الفرنسية التي كشف عنها خطاب سري أرسل بتاريخ 6 آب/أغسطس 1920، من الرئيس الفرنسي ألكسندر ميلران، إلى الجنرال غورو، وكان بعنوان “مخطط لتنظيم الانتداب الفرنسي في سوريا” يحتفظ بنسخة عنه أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. ويقترح فيه ميلران هيكلاً لسوريا قائماً على سلسلة دول مستقلة جمهورية تتلاءم مع تعدّد الديانات والمذاهب، ومن ثمّ تتحد هذه الجمهوريات في فيدرالية يديرها المفوض السامي الفرنسي. وبلغ عدد الدول التي اقترحها ميلران حينها، 24 كياناً، إلى جانب النظر بعين الاعتبار إلى خصوصية لبنان. ويبيّن ميلران المزيد من التفاصيل في خطابه ذاك قائلاً “إن العلويين الذين يقطنون المناطق الساحلية والجبلية السورية ويتحدثون اللغة العربية يمثلون طائفة دينية مرتبطة بالإسلام، لكنهم في الواقع ليسوا جزءاً من الدائرة الإسلامية، ولا ينبغي اعتبارهم مسلمين”.

ويوضح الكولونيل جورج كاترو، رئيس مكتب الاستخبارات في إدارة الانتداب الفرنسي وقتها، طبيعة هذه التقسيمات بالقول “لقد جزّأنا سوريا مراعاة منا للخصائص الطائفية وليس لوحدة البلاد الطبيعية والجغرافية”.

تصوراتُ القادة العسكريين الفرنسيين كانت جميعها تقوم على تلك المعادلة الطائفية، وهو ما يعبّر عنه الجنرال هنتسيغر، القائد العسكري الفرنسي في سوريا، بالقول: “يجب ألا ننسى أن العلويين والدروز هم الأعراق الحربية الوحيدة في ولايتنا، وهم جنود من الدرجة الأولى نجنّد من بينهم أفضل فرقنا الخاصة” حسب كريستوفر م.أندرو وأ.س.كانيا- فورستنر في كتاب “فرنسا في ما وراء البحار: الحرب العظمى وذروة التوسع الإمبراطوري الفرنسي” الصادر عن “توماس وهدسون”.

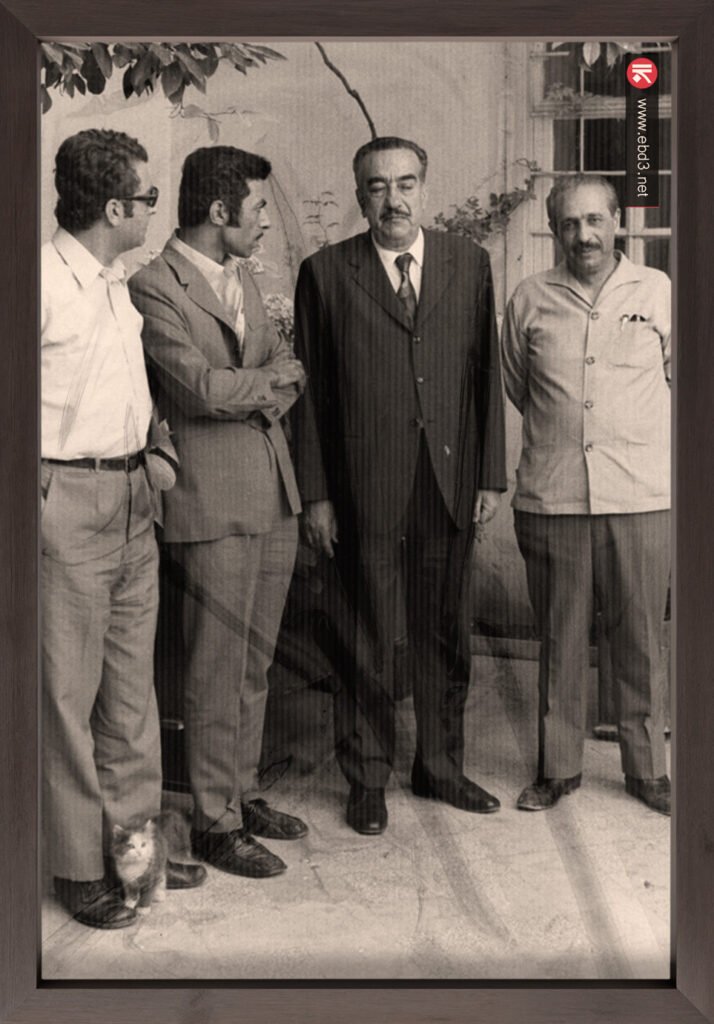

كان الجيش الفرنسي يعتمد على المجنّدين من الفرنسيين والأفارقة المستجلبين من المستعمرات الفرنسية، وفي سوريا رفدته فرنسا بالمزيد من المتطوعين المتحدرين من الأقليات الطائفية والعرقية السورية واللبنانية، وهؤلاء تم توزيعهم على مجموعتين: “الجوقة السورية والقناصة اللبنانية”و”الحرس الخاص”. وهذه التركيبة يصفها بدقة عبدالرحمن الشهبندر في مذكراته فيقول “إن الجيش المسمى (لجيون سيرين) أو الجوقة السورية، لهو جيش مؤلف من أرذل الطبقات يتحرّك بأمر المستشارين (الفرنسيين)، وله الحق وقت تنقّله وحركاته في نهب الأماكن التي يمرّ عليها وجلب إعاشتها منه بالقوة ومن غير ثمن”.

عودة الأحزاب السياسية

المندوب السامي موريس بول ساراي، الذي اندلعت في عهده الثورة السورية الكبرى، اتبع سياسة مختلفة عن سلفيه غورو ومكسيم فيغان. فقد أبلغ السوريين، فور توليه مهامه، أنهم متطرّفون، ولا يمثلون الشعب السوري، وأن الطريقة الوحيدة للاستقلال ووحدة سوريا هي تشكيل الأحزاب لتمثيل الشعب. فتقدّموا لترخيص حزب سموه “الشعب” الذي أسّسه عبد الرحمن الشهبندر وفخري البارودي ونزيه المؤيد العظم وإحسان الشريف، في دمشق، وافتتح له فروعاً في العديد من المحافظات السورية، إلى جانب حزب آخر تم ترخيصه تحت اسم “حزب الوحدة”، وكان في قيادته شاكر الحنبلي وحبيب كحالة.

إلا إن الحياة السياسية آنذاك انتظمت وفق حزبين رئيسيين “الاستقلال” و”الشعب”، والحزب الأخير كان هدفه مقاومة الانتداب الفرنسي والمطالبة بالاستقلال. وقد تعرّض لقمع شديد من قبل السلطات الفرنسية. لم تأذن له الحكومة بعقد مؤتمره التأسيسي إلا بعد محاولات عديدة، وأخيراً وافقت على ذلك وعُقد المؤتمر في دار الأوبرا العباسية بدمشق، وحضره ما لا يقل عن ألف شخص، يوم الجمعة الخامس من حزيران/ يونيو 1925، كما كتبت صحيفة “ألف باء” التي ترأس تحريرها الصحافي الفلسطيني يوسف العيسى في عددها الرقم 1431 الصادر في السابع من الشهر ذاته. وكانت الهيئة الإدارية لحزب الشعب، تتألف من 12 شخصاً انتخبت رئيساً لها عبد الرحمن الشهبندر وفارس الخوري نائباً له، وإحسان الشريف أميناً للسر. وعمل الحزب وفقاً لرؤية الشهبندر بهدف تدريب البلاد اجتماعياً ووطنياً وديموقراطياً ومدنياً، وحماية الصناعة الوطنية والموارد الاقتصادية للبلاد، وتوحيد النظام التعليمي، وقد كان لحزب “الشعب” دور كبير في الثورة السورية الكبرى، حيث تم التنسيق بين رجال الحزب وقادة جبل العرب من الموحدين الدروز، في الإعداد للثورة ومساندتها قبل اندلاعها في 21 تموز/يوليو 1925.

وقد تم حلّ حزب “الشعب” وملاحقة جميع أعضائه، بسبب تحريض قياداته للسوريين على الثورة ضد الفرنسيين، ومنعهم لعقد أي صلح مع الانتداب الفرنسي بعد معركة “المزرعة” بقيادة سلطان باشا الأطرش.

أما حزب “الاستقلال العربي” الذي تأسّس العام 1921، فقد كان امتداداً لـحزب العهد العربي الذي نشط خلال الحكم الفيصلي، وتشكّل على أيدي القوميين العرب بعد نفي الملك فيصل. وهدفه إعادة المملكة العربية السورية ومقاومة الاحتلال الفرنسي. لكنه واجه انتقادات حادة من الوطنيين السوريين وفي مقدمتهم الشهبندر، بسبب تخاذله في سنوات الثورة وامتناعه عن دعمها.

وقد ولدت في تلك المناخات نواة ما سيُعرف لاحقاً بـ”الكتلة الوطنية”، لكنها لم تتبلور كحزب بشكل رسمي حتى العام 1928، وضمّت شخصيات بارزة مثل هاشم الأتاسي، سعد الله الجابري، إبراهيم هنانو. وكانت تسعى لتحقيق الاستقلال عبر المقاومة السياسية والتفاوض لا الكفاح المسلّح.

كما نشط حزب “الاتحاد السوري” بدءاً من العام 1922 وقد أسّسته نخب سورية تحت رعاية الفرنسيين. وكان داعمًا لفكرة الانتداب الفرنسي وإقامة حكم ذاتي محدود تحت مظلة فرنسا. وقد واجه هذا الحزب رفضًا شعبيًا واسعًا، واعتُبر أداة للانتداب، كما يسرد محمد ريان مؤلف كتاب “الأحزاب السياسية في سوريا ودورها في الحركة الوطنية” الصادر عن دار الكندي في إربد.

وظهرت الجمعيات السرية والمقاومة الشعبية، مثل جمعية “العهد”، جمعية “القحطانية”، حزب “الشبيبة الفدائية” وجمعية أطلق عليها اسم “الحزب الحديدي” كانت توزّع نشرات ضد الاحتلال، وقد حكم على أعضائها بالسجن لأربع وخمس سنوات. تلك الجمعيات لم تكن أحزاباً سياسية بالمعنى التقليدي، لكنها كانت نشطة في التنظيم المسلح ضد الاحتلال الفرنسي، ولعبت دورًا رئيسيًا في الثورة السورية الكبرى.

وسط هذا الصخب كله، ولد حزبٌ سيعيش طويلاً حتى يترهّل، قبل أن يجري حلّه بقرار من الإدارة السورية الجديدة في مؤتمر “النصر” بعد إسقاط نظام الأسد، إنه “الحزب الشيوعي السوري” الذي تأسّس في 28 تشرين الأول/أكتوب 1924، على يد خالد بكداش وآخرين، وكان في بداياته على شكل خلية ماركسية تدعم مطالب الفلاحين، وبعد مؤتمره الأول العام 1925 صار اسمه “الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان”.

من السياسة إلى الثورة

بدأ كل شيء، حين وصل ضيفٌ أميركي إلى دمشق، لزيارتها مجدداً، وكان ذلك الضيف ثقيلاً على الفرنسيين، بسبب المهمة التي كلّف بها في زيارته السابقة إلى سوريا، هو تشارلز كرين الذي أعد تقريره وشدّد فيه على حق السوريين بتقرير مصيرهم..

أخيراً وبعد مماطلة دامت أعواماً، تم الإفراج عن تقرير لجنة “كينغ – كرين” في العام 1922 وعندها فقط قرّر كرين زيارة سوريا، زيارة غير رسمية، والتقى الشهبندر واجتمع مع السوريين ليطلع على أوضاعهم في ظل الانتداب، فاستقُبل استقبالاً شعبياً كبيراً، وبعد رحيله طارد الجيش الفرنسي كل من كانت له صلة بكرين، وفي مقدمتهم الشهبندر، وحكمت عليه، بالنفي إلى بيت الدين، ثم بالسجن مدة 20 عاماً في جزيرة أرواد، وكان معه في سجنه ذاك عبد الحميد كرامي ومظهر أرسلان والصحافي نجيب الريس صاحب جريدة “القبس”، ووالد الصحافي والناشر الراحل رياض الريس. وفي سجن قلعة أرواد، نظم نجيب الريس نشيده الخالد الذي تردّد كثيراً في سجون صيدنايا وتدمر وبقية معتقلات نظام الأسد بعد سنين:

يا ظلام السجن خيّمْ إننا نهوى الظلاما

ليس بعد اللـيلِ إلاّ فجرُ مجدٍ يتسامى

وبعد 18 شهراً، صدر عفو عن السجناء السياسيين المعتقلين في أرواد، ومن بينهم الشهبندر الذي غادر سوريا في رحلة إلى أوروبا وأميركا وعاد في العام 1924.

وخلف جدران البيوت الدمشقية، حيث كانت تعقد الجلسات الهامسة وتُدبّر الخطط، عُقد اجتماع سرّي في بيت الشهبندر في عرنوس بالصالحية في قلب دمشق. جمع ذلك الاجتماع الشهبندر بزعماء الدروز، يوم الثامن من تموز/يوليو 1925 ليضع فيه قاعدة للعمل المشترك، بعدما قرأ بتمعّن كيف عملت آليات الانتداب الفرنسي في سوريا، فأراد عكسها ومناقضتها. وبدلاً من التقسيم الطائفي الذي اشتغلت عليها فرنسا بقوة، قرّر تقديم طرح يقوم على التعاون ما بين دمشق المسلمة السنّية مع جبل الدروز، فيجري كسر منطق الانتداب وكشف خرافة أراد من السوريين تصديقها.

في شهر آب/أغسطس 1925، عُقد الاجتماع المحوري في مسار الثورة في دار الحاج عثمان الشرباتي، وكتب عنه الشهبندر أنه كان الاجتماع الذي “قرّرنا فيه إضرام نيران الثورة في الشمال مع إخواننا في الجنوب” وذكر ممن حضروه واتخذوا قرار الثورة فيه “يحيى حياتي بك وحسن بك الحكيم وسعيد بك حيدر ونسيب بك البكري وفوزي بك البكري وسعد الدين بك المؤيد العظم وتوفيق أفندي الحلبي”. وختم بالقول “وتقرّر أن يكون خروجنا من الشام يوم الأحد 22 آب/ أغسطس 1925”.

الخرافة الأخرى التي أراد الشهبندر تحطيمها كانت تباعد الوطنية السورية بتباعد الجغرافيا، لذا تواصل مع محمد بك العيّاش أحد وجهاء دير الزور، وتفاهم معه على ضرورة أن تتمدّد الثورة إلى الشمال والشمال الشرقي من سوريا، وتم بالفعل تأسيس قوات ثورية استهدفت الجيش الفرنسي في دير الزور وريفها، وردّت فرنسا بقصف المناطق وتدميرها وقتل المدنيين.

الفوضى التي يتعشّقها السوريون

لم تكن الثورات المحلية في المناطق السورية المختلفة تهدأ، منذ أن احتلت فرنسا سوريا، وحتى سنة اندلاع الثورة الكبرى رسمياً العام 1925 فـ”سوريا لم تعرف أيام الانتداب الفرنسي إلا الثورات، ولم يبق فيها بيتٌ إلا قدّم نصيبه من واجب الثورة قتلاً بالرصاص أو سجناً أو حريقاً، حتى قال الجنرال فيغان في (الكتاب الذهبي لجيوش المشرق) إن عهده فيها، يوم كان مفوضاً سامياً في سوريا ولبنان، شهد أكثر من 300 ثورة بين محليّة وكبرى”. كاتب تلك الكلمات هو منير الريس الذي وصل من حماة بعد رحلة شاقة إلى مخبأ الشهبندر في جبل الدروز، حاملاً رسالة انضمام ثوار الشمال في حماة إلى الثورة التي أطلقها الشهبندر وسلطان باشا الأطرش ورفاقهما في الجنوب. اشترك الريّس، صاحب جريدة “بردى” الدمشقية، بنفسه في المعارك التي دارت في غوطة دمشق ونواحي حمص وشمال لبنان والسويداء وغيرها. ووضع، بعد سنين، كتاباً ضخماً من 1400 صفحة دوّن فيه أدق التفاصيل ومنحه ناشره عنوان “الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي – الثورة السورية الكبرى” وصدر عن دار الطليعة في بيروت، رداً على عنوان كتاب جنرال فيغان.

أطلق قائد جيوش الثورة السورية، سلطان باشا الأطرش نداءه “إلى السلاح”، وهو البيان الذي كتبه الشهبندر، وجاء فيه:

“يا أحفاد العرب الأمجاد، هذا يوم ينفع المجاهدين جهادهم، والعاملين في سبيل الحرية والاستقلال عملهم. هذا يوم انتباه الأمم والشعوب، فلننهض من رقادنا، ولنبدد ظلام التحكم الأجنبي عن سماء بلادنا. لقد مضى علينا عشرات السنين ونحن نجاهد في سبيل الحرية والاستقلال. فلنستأنف جهادنا المشروع بالسيف بعدما سكت القلم، ولا يضيع حق وراءه مطالب. أيها السوريون، لقد أثبتت التجارب أن الحق يؤخذ ولا يعطى، فلنأخذ حقنا بحد السيف، ولنطلب الموت توهب لنا الحياة. أيها العرب السوريون، تذكروا أجدادكم وتاريخكم وشهداءكم وشرفكم القومي. تذكروا أن يد الله مع الجماعة، وأن إرادة الشعب من إرادة الله، وأن الأمم المتحدة الناهضة لن تنالها يد البغي. ولقد نهب المستعمرون أموالنا واستأثروا بمنافع بلادنا، وأقاموا الحواجز الضارة بين وطننا الواحد، وقسمونا إلى شعوب وطوائف ودويلات، وحالوا بيننا وبين حرية الدين والفكر والضمير، وحرية التجارة والسفر، حتى في بلادنا وأقاليمنا.

إلى السلاح أيها الوطنيون، ولنغسل إهانة الأمة بدم النجدة والبطولة. إن حربنا اليوم هي حرب مقدسة، ومطالبنا هي: وحدة البلاد السورية ساحلها وداخلها، والاعتراف بدولة سورية عربية واحدة مستقلة استقلالاً تاماً. قيام حكومة شعبية تجمع المجلس التأسيسي لوضع قانون أساسي على مبدأ سيادة الأمة سيادة مطلقة. سحب القوى المحتلة من البلاد السورية، وتأليف جيش محلّي لصيانة الأمن. تأييد مبدأ الثورة الفرنسوية وحقوق الإنسان في الحرية والمساواة والإخاء”.

اشتعلت الثورة في كل مكان، وبلدة سورية واحدة اسمها جسر الشغور احتاج الفرنسيون إلى احتلالها 17 مرة، وفي كل مرّة كانت تثور مجدداً فيعاد احتلالها، وكانت هذه حال بقية المدن والبلدات السورية في مختلف المناطق.

ثورة صالح العلي في الساحل، وثورة إبراهيم هنانو في حلب والشمال، وثورة رمضان باشا شلاش في دير الزور، وثورة أهل حوران، وأحمد مريود في دمشق الذي رتّب محاولة اغتيال للجنرال غورو صيف العام 1921، كادت تجهز على ما تبقى من جسده، لأن ذراعه وساقه كانتا قد بترتا في حرب الدردنيل. كان القائد فوزي القاوقجي هو الذي أنقذ مصطفى كمال باشا، قائد الجيش العثماني السابع، من الوقوع في الأسر، ولولاه لتغيّر مجرى تاريخ تركيا المعاصر، ولما عرف الأتراك شخصاً سيصبح لقبه “أتاتورك”. وشارك القاوقجي في قيادة ثورة الشمال في الثورة السورية الكبرى، وقاد ثورة فلسطين العام 1936.

حسن الخراط الذي كان أمّياً لا يقرأ ولا يكتب، قاد مجموعته مكبّداً الفرنسيين خسائر فادحة. وهناك سعيد العاص الذي اشترك في معارك صهيون في جبال اللاذقية التي كان يقودها عمر البيطار، وشارك فيها الشيخ عز الدين القسام، وبعدها توجه العاص إثر نفاذ ذخيرته للمشاركة في ثورة صالح العلي، قبل أن يعود إلى مدينة حماة متخفياً، ويقبض عليه الفرنسيون، ويودعوه السجن لشهرين، بينما كان يحاول الالتحاق بثورة الزعيم إبراهيم هنانو في جبل الزاوية.

هولاء لم يكونوا وحدهم، فقد شغلت الثورة الجميع، وكانت ثورة فلاحين وأرياف قادتها النخب، وانضم إليها مقاتلون غير سوريين، فقد انشق عن جيش فرنسا العديد من العناصر والضباط العرب والتحقوا بالثورة، فكان من بينهم توانسة ومغاربة قاتلوا مع ثوار سوريا في الغوطة وجبل العرب وعلى امتداد الخريطة السورية.

كتب الشهبندر في الصفحة 61 من كتابه “ثورة سورية الكبرى: أسرارها وعواملها ونتائجها” الذي نشرته في عمّان دار الجزيرة، يصف نتائج معركة الكفر، أول معركة خاضتها قوات الثورة السورية الكبرى في جبل الدروز بقيادة سلطان باشا الأطرش: “لهذه الملحمة شأن خطير في تاريخ النهضة السورية، أولاً لأنها جعلت الثورة أمراً مبرماً، وثانياً لأنها دلّت على أن الحق الصريح ولو نقصته العدّة والعدد قادر على سحق الباطل”. أما السبب الثالث فقد تحدث عنه الشهبندر “ثالثاً لأنها ألقت عبء القيادة العامة في الجبل مدة الثورة على عاتق الزعيم الذي انتصر فيها هذا الانتصار الباهر”. وهنا يصل الشهبندر إلى جوهر يريد التركيز عليه فيقول “ومعنى ذلك أنها أوجدت من الفوضى التي يتعشّقها السوريون نواة صالحة للنظام وتوحيد المساعي”.

تلك الفوضى التي يشير إليها الزعيم الشهبندر، عقلُ الثورة السورية الكبرى المدبّر ومنظّرها ومفكّرها الأول، بدت له كما تبدو لنا اليوم، طبعاً لصيقاً بالشخصية السورية التي استطاعت في كل حين ابتداع حلول غير متوقّعة من معطيات مبعثرة، لتستخلص مآلات مفاجئة. ولعلّ هذا ما شهده العالم في الأيام القليلة التي انطلقت فيها القوات المشتركة لعملية “ردع العدوان”، بعد دمار دام 14 عاماً كاد معها الشعب السوري يصل إلى أقصى درجات اليأس، فتحرّرت الأرياف ثم حلب ثم حماة وحمص ودمشق وأطاحت بنظام الأسد بهذه الصورة الدراماتيكية، بما في خلفية المشهد من تعقيدات.

ماهر حمصي

ماهر حمصي