اللحظات الثلاث:

1- لحظة 25/3/2011- وبالنسبة إليّ وإلى أهل مدينتي، بدأت الثورة صباح جمعة (العزّ)، حين خرج اللوادقة في أوّل مظاهراتهم ضدّ النظام، من جامع خالد بن الوليد بعد صلاة الفجر، أو لأقل خرج اللوادقة عن جامع خالد بن الوليد، فما إن أنهى خطيب الجامع دعاءه للسيد الرئيس بدوام السؤدد وطول البقاء، حتّى تصاعدت أصوات المصلّين: “بالروح بالدم نفديكي يا درعا”. الهتاف الذي فاجأ الجميع، من أين لشباب الرمل الجنوبي والغرّاف والسكنتوري وبستان الصيداوي وحي القصور (البائسة) هذه الحمية الوطنية؟ صعودًا إلى تلّة حيّ الطابيّات، هبوطًا إلى حيّ الصليبة، وصولًا إلى ساحة الشيخ ضاهر قلب مدينتهم النابض، بكل ما تحمل كلمة نابض من معنى، فمنه تتوزّع شرايين المدينة شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، لتصل إلى أطرافها البعيدة! لينضمّ إليهم ألوف الشباب الذين تنادوا وجاؤوا من جميع أحيائها والتجمعات السكنية المحيطة، حيث، في لحظة وصولهم، استقبلهم عناصر قسم الشرطة بالنيران، وأطلقوا نحوهم بدون أدنى تردّد، الرصاص الحي، لتبدأ اللاذقية، للمرة لا أدري كم، بتسديد ثمن توقها للحرية منذ الساعة الأولى شهيدين من أبنائها. وأعيد ذكرها هنا، لحفظ الحق ذلك أنهم دفعوا ثمنها غاليًا، بأنّ اللوادقة كانوا أوّل السوريين الذين هتفوا: “الشعب يريد إسقاط النظام”.

2- لحظة طوفان الأقصى 7/10/2023- نقطة التحول في المنطقة وفي العالم، هذا الوصف الذي يتكرر اليوم وكأنه بديهة. التي تبعتها، وكأنّها من عواقبها السريعة لحظة سقوط النظام الأسدي. أظنّها الآن فرصة مناسبة لأستعيد ما قاله لي، ليس حرفيًّا بالتأكيد، الروائي السوريّ فوّاز حداد الذي كان يشاركني مناصرتي وحماستي لها، خلال محادثة هاتفية على الواتساب، بأنّه سيكون للحظة 7/10/2023 تأثيرها على الوضع السوريّ أيضًا، وعلى نحو إيجابي لدرجة لا يتوقّعها أحد، ما عدا قلّة نادرة من المراقبين والقارئين للحدث، الذين، أنا نفسي رغم موافقتي محدّثي على جوهر ما قاله، أعترف، لم أكن منهم! فقد أخذت كلامه عن تأثيرها الإيجابي على الوضع السوري على أنّه تفاؤل زائد عن الحدّ!

3- لحظة 8/12/2014- ومرّة ثانية بالنسبة إلى أهل مدينتي وإلي، هي لحظة سقوط التمثال، الأحد، الساعة 7 صباحًا، الدقيقة 28. وتحريرنا لمدينتنا قبل دخول الفصائل إليها بـ 12 ساعة. والتي، كانت للمفارقة، قد تحرّرت لوحدها، بعد أن تبخّر، الكلمة التي سمعتها ممّن حولي مرارًا وتكرارًا، من مخافرها وفروع أمنها والقطعات العسكرية التي تحيط بها، كلّ عناصرها من ضباط وجنود وحرّاس.

لحظة الصلب:

كان دفاعي عن مقالي الذائع والسيء الصيت (ليتها لم تكن)، ينصبّ بشكل أساسي على أنّ من ينتقدونني ويهاجمونني يتحدّثون عن الأسباب، أمّا أنا فأتحدّث عن النتائج. لكنّي كنت أشعر بأنّ شيئًا ينقص هذه المعادلة التي تبدو صحيحة ومتكافئة وهي ليست كذلك، ألا هو افتقادها للأخذ بالاعتبار اللحظة ذاتها. اللحظة التي خرج السوريّون بها إلى الشوارع والساحات، اللحظة التي هتفوا بها: “حرّية حرّية حرّية”. وحين تكشّف لي هذا النقص، كان من الصعب عليّ أن أختار لهذه اللحظة اسمًا، مستبعدًا ما كان البعض يحلو له أن يسميها بركانًا أو زلزالًا، رغم أنّي كنت أعذرهم على هذا لأسباب كثيرة، ولم أجد وقتها ما هو أصدق من أن أسمّيها: الصلب. فقد تراءى لي، وكأنّها إشراقة صوفية، أنّها تطابق لحظة تعليق المسيح على الصليب وتثبيته عليه بدقّ معصميه وقدميه بالمسامير، وعندما عطش مدّوا إليه عصا طويلة ثبت على رأسها إسفنجة مغموسة بالخلّ الممزوج بالمرّ، ليعصروها في فمه، فعاف الشرب. لحظة العار والغار، الألم والأمل، الموت والقيامة. لحظة صرخة المصلوب: “إيلي إيلي لماذا شبقتني؟” فلا يجيب عليه أحد. اللحظة التي ما كان لشعبنا مهرب منها، كما كان لا مهرب منها للمسيح، والتي لولاها لما كان فاديًا، ولما كان مسيحًا، ولما كانت المسيحيّة. اللحظة التي لا تفسّر بالأسباب ولا يحكم عليها بالنتائج، اللحظة التي تكمل النقص في معادلة قبل وبعد.

“لحظة 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 أسقطت نظام حكم استبدادي أبدي إبادي، ساس سوريّة بالفساد والنهب والخوف والكذب والتمييز والتفرقة والسجون والمقابر الجماعية”

لحظة القيامة، القيامة السوريّة، الاسم الذي رحت أطلقه عليها، في كلّ ما أكتب. قبلها عالم مضى وانمحى، بعدها عالم جديد يولد.

لحظة 8/12/2024 لا قبلها ولا بعدها:

تطبيقًا لفكرتي هذه، سأحاول، سأحاول، ردّدت هذه الكلمة مرّتين، لأنه لن يكون سهلًا أن أحصر كلامي باللحظة 8/12/2024، ذاتها، ما كانت عليه، ما كانت تعنيه، صباح ذلك اليوم. لا ما كان قبلها ولا ما سيأتي بعدها، ولا ما ستكون عليه في المستقبل البعيد، بالرغم من الأهمّية القصوى لهذا! لأنّي أشعر، ها أنذا أقوم بشخصنة الموضوع كما لا ينبغي، وكأنّنا لا نعطيها حقّها، كامل حقّها! لدرجة أنّي أكاد أسيء الظن بمن لا يفعل ذلك، بكونه لا يشعر بمدى القهر الذي كان يقاسيه السوريون خلال ما يزيد عن نصف قرن. إلّا أنه ليس أنا، ليس أنا من لا يفيها حقها، وربما يزيد. لأنّي كنت وما زلت مأخوذًا بها، بكلّ حواسّي، وبكامل كياني، وكأنّها أعجوبة! معجزة! اسمحوا لي وصفها بهذه التعابير غير السياسية، لأنّي، صدقًا أقصر عن ايجاد وصف مناسب يحيط بها. والحقيقة، أن هذا ما بات مشكلتي مع الكثيرين ممّن حولي والكثيرين ممّن أتواصل معهم، الذين ما إن حدث ما حدث، ووصلهم خبره، حتّى سألوا، بقلق وشكّ: “وماذا بعد؟”.

8/12/2024- أسقطت نظام حكم استبدادي أبدي إبادي، ساس سوريّة بالفساد والنهب والخوف والكذب والتمييز والتفرقة والسجون والمقابر الجماعية. استمرّ مدّة 54 سنة، أحال سوريّة الفتية إلى حفرة دم موحلة وضيّقة وآسنة. وكان ينوي بمساعدة حلفائه من جهة وأذنابه من جهة أخرى، حكمها بالحديد والنار إلى أبد الآبدين. سقط الاتحاد السوفياتي وسقطت معه في تسعينيات القرن الماضي، عشرات الأنظمة الاستبدادية العريقة في العالم، إلّا ثلاثة أو أربعة أنظمة (مافيوزية) كان، لحظنا السعيد، نظامنا الصامد واحدًا منها، أبقوها، بالرغم من فقدانها الصلاحية على حدّ تعبير الراحل عبد الله هوشة، ليبقى الأمل حيًّا بعودة الديكتاتورية لسيادة هذا العالم. وهذا ما حصل. إعصار عات لا يبقي ولا يذر هبّ على نظام الأسد الابن في 2011، كان كفيلًا، خلال السنتين الأولى والثانية فحسب، بأن يسقط أقوى وأرسخ الأنظمة، لم يسقطه! وما عدنا نصدق أنّه سيزول يومًا حتّى في أحلامنا.

8/12/2024- أعادت إلى سوريّة كيانها، هويتها، تاريخها. قبلها كانت سوريّة بكلّ عهودها، باستقلالها، وبشخصياتها الوطنية، وبأحداثها الجسام، هباء. كنت أجلس مع من هم أكبر سنًّا مني، وقد باتوا قلّة نادرة، يستعيدون ذكريات نضال السوريّين ضد الانتداب الفرنسي، أو أحداث السنوات الاثنتي عشرة للحكم الوطني، فيعيدون ذكر أسماء وقصص، فأضيق ذرعًا بكلّ ما يقولون، لأنّه بعرفي، هذا كله قد ذرته الرياح، رياح الأسدية الصرصر، فما عاد هناك ماض لسوريّة وما عاد لها مستقبل، سوريّة ذاتها صارت أسطورة منسيّة من أساطير الأوّلين.

8/12/2024- أعادت للسوريّين سوريّتهم، لولاها لبقيت سوريّة مزرعة عبيد وأقنان ومساجين ومفقودين إلى زمن لا أحد يدري متى؟ لولاها لبقي السوريّون مشرّدين أو قيد التشريد في أقصى أصقاع العالم إلى أن ينسوا الحليب الذي أرضعته لهم أمّهاتهم، اليوم يعود إليها أبناؤها من دون شرط، لا أحد على الحدود يبحث في المنظومة الأمنية إذا ما كان هناك إشارة على أسمائهم. قوائم لا تحصى تتضمّن أسماء 2.5 مليون سوريّ، عليهم جميعهم إشارات اعتقال وقضايا إرهاب جهات ومراجعات أمنية ومنع السفر وحجز أموال منقولة وغير منقولة! عاد مئات الألوف من أهالي المخيمات في الأردن ولبنان وتركيا، وسيعود بعدهم الملايين. سوريون خسروا أراضيهم وبيوتهم وأعمالهم، ولكنّ وطنهم في انتظارهم. ولقد شبعوا من المذلات والمهانات في أوطان الآخرين.

8/12/2024- ليس تفصيلًا صغيرًا، أنّها أعادت للسوريين أبناءهم. كان الآباء والأمهات السوريون يحيون وحيدين، لا تلد ولا ولد، ويموتون وحيدين، من دون أن يغمضوا أعينهم لآخر مرّة على رؤية وجوه أبنائهم. كانوا لا يعرفون إلى من ستؤول أراضيهم ودكاكينهم وبيوتهم، وعفشهم ومكتباتهم وألبومات صورهم، كانوا يرحلون ويتركون كلّ شيء لأقارب بعاد إن وجدوا، أو لغرباء؟

8/12/2024- أعادت للسوريّين مواطنيتهم، معنى أنّهم ولدوا في سوريّة وسيعيشون اليوم وغدًا في سوريّة. أعادت لهم مستقبلهم. صديقي منذر مرهج كان يقول: “يكفي أيّ نظام إجرامًا أنّه يعدم المستقبل”… أعادت لهم حقّهم في وطنهم. لا تمييز ولا تفرقة في الدين والعرق والجنس، واللباس واللغة واللهجة. للجميع حقّ المواطنة وحقّ الاختلاف وحقّ المساواة. “واحد واحد واحد… الشعب السوري واحد”- هذا ما أقسم السوريّون عليه وهم في الساحات يحتفلون بأوّل يوم للنصر، هذا ما أقسموا عليه وهم يخرجون من زنازينهم المظلمة إلى النور. وهذا ما أقسمت عليه أنا معهم وكأني ابن السابعة عشرة في تلك اللحظة التي راح فيها التمثال يترنّح يسارًا ويمينًا، ثم إلى الأمام والوراء، حتّى تهاوى وخرّ تحت أقدامهم.

8/12/2024- أعادت للسوريين أحلامهم، فتحت لهم طاقة في جدار أصمّ أسود، وضعتهم على بداية طريق، وبات الأمر يتوقّف عليهم ليغذوا السير نحو الوطن الذي ضحّوا من أجله بالكثير وتلهفوا للوصول إليه طويلًا.

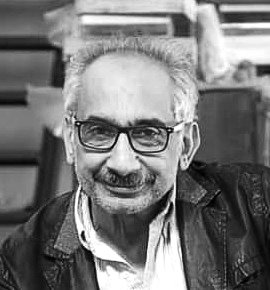

ماهر حمصي

ماهر حمصي