حصري لموقع “بلا رتوش” / ماهر حمصي

إن هذا التحقيق لا يهدف إلى تصنيف جماعاتٍ دينية أو إثنية ولا إلى إعادة إنتاج سردياتٍ إقصائية، إنما يسعى لفهم صلةٍ موضوعية بين المكان (الجبال) وبقاء جماعاتٍ مهدَّدة عبر قرون.

ننطلق من فرضيةٍ بسيطة: ليست الجبال محض مصادفة سكن؛ إنها—في كثير من الحالات—بنية حمايةٍ وعزلٍ في آن: تحمي من جباية الدولة والحملات العسكرية وسياسات الصهر والاندماج ، لكنها تُكلف عُزلةً اقتصادية وانكماش تمثيلي. ولهذا التحقيق حساسيةٌ سياسية معاصرة، خاصة في المشرق، فنلتزم لغةً تحليلية ونُكثر من الإسناد الأكاديمي والوثائقي، ونُبرز الروايات النقدية المقابلة .

منهجية العمل ومصادره

جُمِع هذا التقرير بالاعتماد على:

(1) أعمالٍ تأسيسية في التاريخ والأنثروبولوجيا والسياسة المقارنة.

(2) مداخل موسوعية مرموقة (بريتانيكا/أكسفورد) لعرض المعطيات الأساسية .

(3) تقارير حقوقية وأممية عند تناول أحداثٍ حديثة.

(4) دراسات حالة مشرقية.

إطار نظري: “المرتفعات” كفضاءات تُعسّر على الدولة الصعود إليها

قدّم جيمس سي. سكوت—في كتابه الشهير «فنّ الإفلات من الحُكم»—فرضية أن البيئات شديدة الوعورة تُنتج مناطق “لا-دولة” لأن كلفة الوصول والضبط الإداري والعسكري ترتفع كلما ارتفعنا إلى الجبال وتعرّجت المسالك. هكذا أمست المرتفعات، في أزمنةٍ كثيرة، ملاذًا للهاربين من الضرائب والتجنيد والهندسة الاجتماعية. يكتب سكوت، في تلخيصٍ مكثف للفكرة:

تجد الدول صعوبةً في تسلّق الجبال؛ احتكاكُ التضاريس يضع حدودًا صارمة لمدى سيطرتها.

قبل سكوت بقرون، بنى فرناند بروديل—في عمله عن البحر المتوسط—تصنيفه الشهير الذي يبدأ بالجبال: “الجبال أوّلًا”. في هذا الترتيب ليست الجبال خلفيةً صامتة، بل عاملًا مكوِّنًا للسياسة والاقتصاد والحرب؛ فهي—بلغة بروديل—ملاذٌ للناس من الجند والقرصان، وموئلٌ للهجرات الدفاعية من السهول. (لمنهج الكتاب وتبويبه: “Mountains come first”).

تعضِّد السياسة المقارنة هذا الإطار: بيَّنت دراسة فيرون ولايتن (2003) أن الوعورة وضعف الدولة (لا “التنوّع” بحدّ ذاته) يُفسِّران كثيرًا من حروب العصابات والتمرّدات، لأن البيئة الوعرة تمنح المدافع الأضعف ميزة تكتيكية وتُصعِّب على الجيوش خطوط الإمداد والتمشيط.

وفي الاقتصاد التاريخي، أظهر نن وبوغا أن “الوعورة”—كمؤشر فيزيائي قابل للقياس—حمت مجتمعاتٍ أفريقية نسبيًا من أسر تجارة الرقيق، ما ترك آثارًا طويلة المدى على التنمية، في دليلٍ سببي على أن الجغرافيا ليست محايدة.

في المقابل، ثمة نقاشٌ نقدي حديث في Journal of Global History يتحدّى تعميم أطروحة “زوميا”: ليست كل الجبال واحدة، وتجارب المرتفعات تتباين جذريًا بحسب الزمان والمكان والدولة والتكنولوجيا. هذه المراجعات مهمّة لأنها تُفرمل الحتمية الجغرافية.

ليست الجغرافيا وحدها تقرر المصائر

آليات الارتباط السببية بين الأقليات والجبال

حين ننزل من نظرية “الوعورة” إلى حياة الناس، نجد أربع آليات متداخلة:

أولًا، الهجرة الدفاعية التاريخية:

كثيرٌ من جماعات الأقليات انتقلت صعودًا بحثًا عن “مسافةٍ آمنة” من سلطةٍ مركزية أو من حملات اضطهادٍ دوريّة. تتكرّر هذه الحركة في سجلات المتوسط والمشرق، وتُنتج أحيانًا مراكز ثِقَلٍ جبلية تدوم قرونًا.

ثانيًا، كلفة الوصول والسيطرة:

كلُّ منعطفٍ جبلي يعني زمنًا أطول للحملة وكلفةً أعلى لصيانتها؛ هكذا تضعُ التضاريس حدًّا لقدرة الدولة الجابية: قدرة جمع الضرائب، والتجنيد، وبسط القضاء، وتوحيد المعايير.

ثالثًا، العزلة الحافظة للهوية:

الانقطاع الطبوغرافي يُبطئ التزاوج الخارجي ويقلل الاحتكاك اليوميّ بسلطة المركز، فيُمهل الجماعة لِتُعيد إنتاج لغتها وطقوسها وذاكرتها من دون ضغطِ صهرٍ أو اندماج سريع.

رابعًا، اقتصادُ تكيفٍ لا اقتصاد فائض:

الزراعة المعاشية والرعي والتجارة الصغيرة عبر الممرات الجبلية تكفي للبقاء لكنها نادرًا ما تُراكم الفائض، ما يُكرّس تهميشًا بنيويًا في التمثيل والخدمات. عند بروديل، هذا “اقتصاد بطيءٌ كثيف الاحتكاك” يقابله اقتصاد السهول والموانئ الأسرع دورانًا.

بهذه الآليات نفهم لماذا تُرى الجبال—مرارًا—حِصنًا طبيعيًا للأضعف، من غير أن يعني ذلك أن الأقليات “جبليّةٌ بالطبع” أو أن الجبال تُنتج العنف بذاتها.

دراسات حالة مشرقية

1) الدروز وجبل العرب: من الاستيطان الدفاعي إلى مركز تعبئة

تقول بريتانيكا إن معظم دروز سوريا قدموا من جبل لبنان في القرن الثامن عشر واستقروا في حوران/جبل الدروز (السويداء)، حيث بقيت الكثافة الديموغرافية الدرزية الأعلى. هذا توصيفٌ موجز لحركة هجرة دفاعية نحو مرتفعٍ يوفر مسافةً من صراعات الساحل والسلطة العثمانية المحلية.

استقر معظم الدروز السوريين في القرن الـ18 حول جبل الدروز في حوران.

DIG-ppmsca-10663

بعد قرنٍ ونصف، سيغدو الجبل منصة تعبئة في الثورة السورية الكبرى (1925) بقيادة سلطان الأطرش ضد الانتداب الفرنسي—وهي لحظةٌ كلاسيكية لسياسة المرتفعات: عمقٌ اجتماعي متماسك، تضاريس صعبة، وذاكرة محلية تعبّئ الناس.

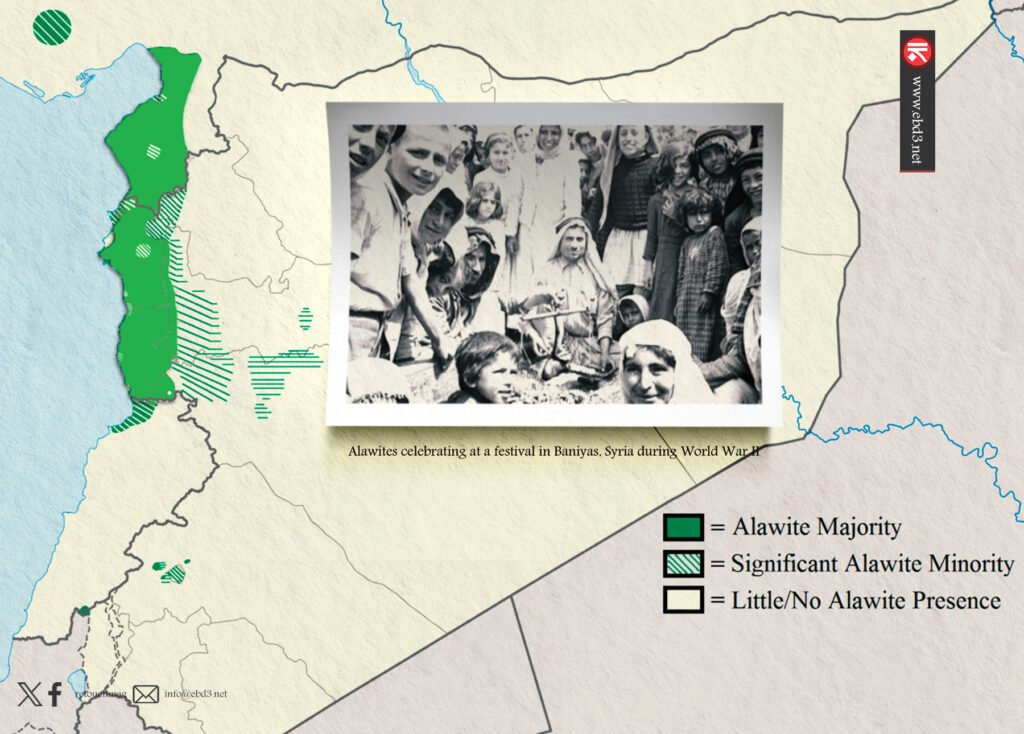

2) العلويون وجبال الساحل: جغرافيا الملاذ وتحوّلات الدولة

تؤرخ مداخل أكسفورد وبريتانيكا لتشكُّل الكتلة العلوية في الجبال الساحلية شرق اللاذقية وجبلة، مع أطوارٍ من الانكفاء والاحتكاك بسلطات المركز الأيوبي/المملوكي ثم العثماني. في القرن العشرين، رسّخ الانتداب الفرنسي كيان “دولة العلويين” لفترة وجيزة ضمن سياسة كياناتٍ طائفية-إدارية على الساحل والداخل.

الجبال هنا ليست عزلةً فقط، بل قاعدة عمرانٍ ريفيٍّ متشظٍ تداخل لاحقًا مع صعود نخبٍ عسكرية وسياسية في الدولة السورية.

3) الأكراد وزاغروس/قنديل: الحصن الطبيعي والحدود العابرة

في الأدبيات المعاصرة، تُوصَف جبال قنديل—عند المثلث العراقي-التركي-الإيراني—بأنها “حصنٌ طبيعي” وفّرت للحركات الكردية عمقًا لوجستيًا وحدوديًا: تُبطئ تقدم الجيوش، وتُتيح انتشارًا على سفوحٍ وعرة، وتمنح إمكان حرب عصاباتٍ طويلة النفس. تقارير تحليلية عديدة تصف قنديل بـ“المعقل التقليدي” لعصابات حزب العمال الكردستاني، بما يكثّف منطق المرتفعات في السياسة المعاصرة.

4) الإيزيديون وسنجار: حين ينقذ الجبلُ الأرواح

سجّلت الأمم المتحدة ومنظماتٌ إيزيدية أن اجتياح تنظيم “داعش” لمنطقة سنجار في 3 أغسطس/آب 2014 دفع عشرات الآلاف إلى الاحتماء بـجبل سنجار لأيامٍ تحت حصار ونقص ماءٍ وغذاء، قبل فتح ممرٍّ آمن باتجاه سوريا. يثبت هذا الحدث—الموثّق كجريمة إبادة—أن وظيفة الجبل كملاذٍ طبيعي لم تختفِ في الزمن الحديث، حتى وسط تفوّقٍ تكنولوجي ساحق لسلاح الجو والمراقبة.

فرّ نحو 250 ألف إيزيدي إلى جبل سنجار… وحاصرتهم داعش لأيامٍ في حرٍّ قاتل.

5) الموارنة وجبل لبنان: من الهجرة الدفاعية إلى التسوية السياسية

تؤكد بريتانيكا أنّ الجبال اللبنانية شكّلت ملاذًا تاريخيًا لجماعاتٍ هاربة من الاضطهاد، وفي القلب منها الموارنة الذين تَرسّخوا في المرتفعات منذ العصور الوسطى. وفي القرن التاسع عشر، جاءت متصرفية جبل لبنان (1861) كتسويةٍ دولية-إقليمية تُطَبّع “سياسة الجبل” ضمن نظام إدارةٍ شبه ذاتي، بعد صداماتٍ دامية في الساحل والجبل.

قراءة مقارنة: ليست كل الأقليات جبلية، وليست الجبال قدَرًا

لا تعني السرديات أعلاه أن الجبال قدرٌ محتوم للأقليات، أو أن الأقليات لا تزدهر خارجها.

تاريخ المتوسط والشرق يبيّن بدائل مكانيّة تؤدي وظيفة الحماية: الصحارى (كمناطق صعبة التتبع)، الأهوار (بيئات مائية معقدة)، الغابات، وحتى الموانئ والمدن التي أتاحت لأقلياتٍ التجارة والاندماج ضمن هوامش قانونية واقتصادية. ومع الثورة التكنولوجية في النقل والمراقبة الجوية والطرق، تقلّصت ميزة الوعورة العسكرية، لكن أثر التأسيس التاريخي بقي حاضرًا في الأنساب السياسية والهويات المحلية.

هذا ما تُلحّ عليه مراجعاتٌ نقدية لأطروحة سكوت: ليست الجغرافيا وحدها تقرر المصائر—تتداخل معها قوة الدولة، شبكات السوق، والهجرة، والتحالفات.

ماذا تُعلّمنا هذه القصص عن الحاضر؟

تُشير الحالات الخمس إلى منطقٍ مُشترك: حين تضيق السهول بالضرائب أو الاضطهاد أو التجنيد القسري أو الحروب، تصعد جماعةٌ إلى الجبل وتعيد تشكيل حياتها على إيقاع التضاريس؛ فإذا طال الزمن تكوّنت ذاكرة جبلية ولغةٌ سياسية محلية، وقد تنبثق منها حركات تعبئة مسلحة أو مطالبُ إدارةٍ ذاتية.

لكن الجبل ليس ضمانةً مطلقة: قد يتحول إلى مصيدة عند الحصار أو المجاعة، كما في سنجار 2014؛ وقد يُصبح عتبة تفاوضٍ سياسي كما في متصرفية جبل لبنان؛ وقد يؤدي تسييسه المفرط إلى وصم جماعةٍ بأكملها بالريبة الوطنية.

هنا تُفيد مقاربة فيرون-لايتن: المشكلة ليست “التنوّع” بذاته، بل تفاعل وعورةٍ + دولة ضعيفة/عنيفة، حيث تُصبح المرتفعات ساحة اضطرار لا اختيار.

تحفّظات تحريرية لتجنّب التسييس التحريضي

حتى لا يُساء استخدام هذا التقرير في دعوات كراهية أو قوالب طائفية، نؤكد ثلاث نقاط:

(1) الجبال لا تُنتج “طوائف”؛ البشر يصنعون مؤسساتهم واستراتيجيات بقائهم في سياقاتٍ قسرية.

(2) الأقلية ليست كتلة واحدة—داخل كل جماعة تنوّعٌ اجتماعي وسياسي.

(3) حقُّ السكن والحماية ليس حكرًا على مرتفعٍ أو سهل؛ المطلوب سياسات عدالةٍ مكانية تربط الهامش بالمركز بلا قسرٍ أو وصم.

خاتمة

إذا كانت الجبالُ، عبر زمنٍ طويل، ملاذَ الأقليات من عسفِ المركز والحرب، فهي أيضًا مرآة ثمن البقاء: اقتصادٌ متقشّف، عُزلة خدماتية، وتمثيلٌ سياسي محدود. فهمُ هذه المعادلة—“حمايةٌ + عزلة”—يتيح نقاش سياساتٍ معاصرة تُقلّل حاجة الناس إلى الاحتماء بالتضاريس أصلاً: دولة قانونٍ لا تميّز، وخدماتٌ تصل إلى القرى العليا، واقتصادٌ يربط المنحدر بالسهل، وخطابٌ عام يَحمي التنوّع بدل أن يُحاصره.

تقرير حصري لموقع “بلا رتوش”

إعداد وإشراف: ماهر حمصي

هوامش وإحالات (للتحقّق والتوسّع)

-

James C. Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia

-

Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II

Internet ArchiveUniversity of California Press -

David D. Laitin & James D. Fearon, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War,” APSR 2003

House of Commons of Canada -

Nathan Nunn & Diego Puga, “Ruggedness: The Blessing of Bad Geography in Africa,” Review of Economics and Statistics 2012

ScholarWorks -

مراجعات نقدية لأطروحة “زوميا” في Journal of Global History. AL-Monitor

-

الدروز: Encyclopaedia Britannica، مدخل Druze (هجرة القرن الـ18 إلى حوران/جبل الدروز).

Cambridge University Press & Assessment -

العلويون: Oxford Research Encyclopedia (مدخل ‘Alawis)، وBritannica (الدولة العلوية تحت الانتداب الفرنسي). Encyclopedia Britannica+1

-

قنديل/الحركات الكردية: تقارير وتحليلات عن قنديل كمعقلٍ تقليدي ودور الوعورة.

Crisis GroupAl Jazeera -

الإيزيديون/سنجار 2014: تقرير أممي يوثّق الإبادة ومسار اللجوء إلى الجبل؛ موجز Yazda حول حصار الجبل والإغاثة الجوية.

Encyclopedia BritannicaHouse of Commons of Canada -

الموارنة/جبل لبنان: Britannica (مداخل Maronite Church؛ Mutasarrifate of Mount Lebanon)؛ ومدخل Lebanon: People الذي يذكر الجبال كملاذ تاريخي من الاضطهاد.

Encyclopedia Britannica+1Wikipedia

ماهر حمصي

ماهر حمصي