السؤال الذي لا يُكتب في أي تقرير رسمي:

كم تحتاج دولة لتكتشف أنها لا تُهمَّش من الخارج، بل تُهمِّش نفسها بنفسها؟

المعضلة لا تبدأ عند نقص معرفة سياسية ولا عند ضعف لغوي يمكن ترقيعه بمستشارين أو مترجمين.

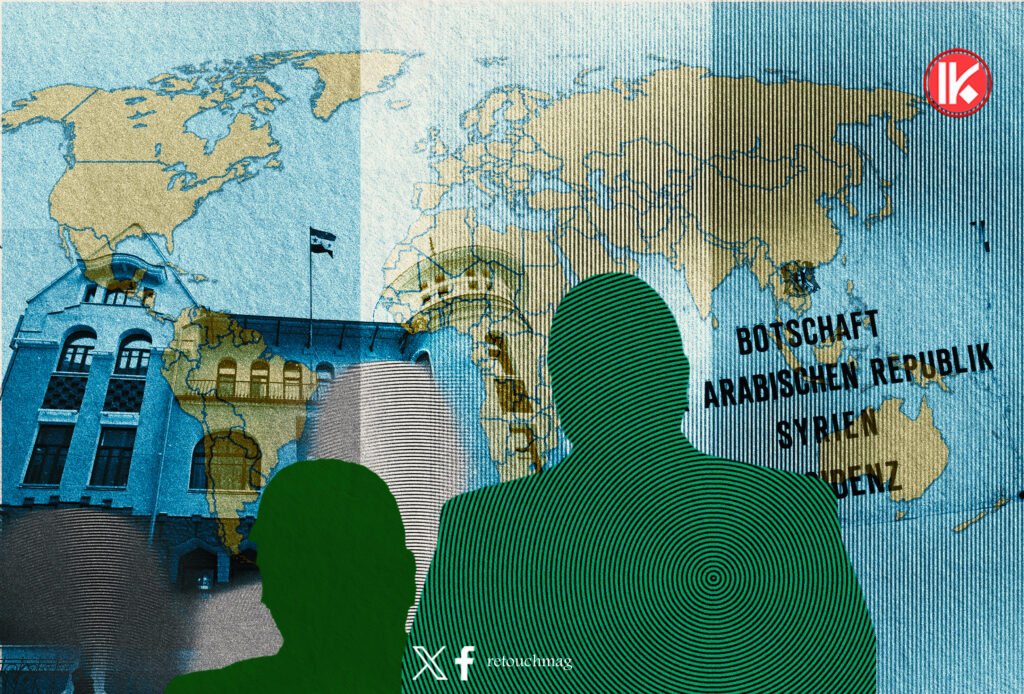

المسألة أبسط وأقسى مما يُحبّ الخطاب الرسمي الاعتراف به. المقعد الدبلوماسي في عاصمة كبرى ليس منصة ظهور ولا ترقية سريعة لشاب لم يخرج بعد من حدود تجربته المحلية.

هو موقع يُفترض أن يصل إليه شخص استُهلك مهنيًا، استنزفته سنوات من الاحتكاك بثقافات أخرى، ودرّبته عواصم أقل وزنًا على قراءة ما لا يُقال، وفهم ما يُلمّح إليه، والتقاط الإشارات التي لا تُكتب في أي مذكرة.

إرسال شاب لم يختبر هذا المسار إلى عاصمة دولة كبرى فاعلة مثل برلين أو واشنطن أو بكين يشبه دفع مبتدئ إلى طاولة نهائية لا تُغفر فيها الأخطاء، مع فارق أن أحدًا هناك لا يهتم بإخفاقه ولا ينتظر نضجه.

في هذه العواصم، لا يُختبر القادم الجديد ولا يُمنح وقتًا لالتقاط أنفاسه. حضوره يُقاس من اللحظة الأولى، لا بما يقوله، وإنما بما يستطيع احتماله. وحين يتضح أن المقعد سبق التجربة، يتحول الموقع إلى واجهة صامتة، جدول مزدحم بلا أثر، صور رسمية تُغني عن أي دور فعلي.

هكذا تُقرأ الرسالة بسرعة: دولة قررت أن تجرّب حظها في أخطر المواقع، لا لأنها واثقة، وإنما لأنها لا ترى فارقًا بين التمثيل الحقيقي وملء الفراغ.

في هذه اللحظة يتحول الموقع إلى حضور بروتوكولي محدود الأثر، جدول مزدحم بما لا ينتج نتيجة، لقاءات محسوبة لإبقاء الصورة نشطة، فيما الملفات الثقيلة تنتقل تلقائيًا إلى قنوات تعرف سلفًا أن هذا العنوان غير صالح للاستخدام.

الإقصاء هنا لا يُمارس كعقوبة ولا كإهانة، يُمارس كإجراء مهني بارد، مثل تجاوز إشارة لا تقود إلى طريق. عند هذه النقطة لا تبقى المسألة محصورة في الدوائر السياسية، يلمسها المواطن المقيم في الخارج مباشرة، في سفارة تعمل بلا بوصلة، في معاملات تدور في مسار دائري، في تمثيل رسمي لا يملك سوى لغة المجاملة، فيما السياسة الفعلية تمر من فوق الرأس من دون حاجة إلى تجاهل معلن.

هنا يتضح أن الخلل لم يعد حالة فردية أو تفصيل تعيين، هنا تتحول الدبلوماسية إلى ديكور، والسفارة إلى واجهة إضاءة، والتمثيل الخارجي إلى تمرين على الظهور لا على الفعل.

العالم لا يخطئ القراءة؛ حين يرى هذا النموذج، يفهم أن ما أمامه ليس شريكًا صعبًا ولا طرفًا مزعجًا ولا لاعبًا يتطلب حسابًا، يفهم أنه أمام حضور آمن، لا يطالب، لا يضغط، لا يغيّر شيئًا.

وهذا أخطر ما يمكن أن تقوله دولة عن نفسها من دون أن تنطق حرفًا واحدًا: نحن هنا كي نُرى، لا كي نُحسب، ووجودنا لا يستدعي القلق ولا يستحق الانتباه.

عند هذه النقطة لا يعود السؤال من أُرسل وأين، السؤال لماذا اختير الغياب المتقن بدل الحضور الفاعل؟

ابن الجالية… هل يصلح أن يكون سفيراً؟

سؤال تتداوله بعض الجاليات بين همسات الشوق للوطن والمعرفة الدقيقة بأسرار البلد المضيف: لماذا لا يُستفاد من خبرتهم؟

يبدو السؤال بريئاً ووطنياً، لكن الواقع الدولي أكثر برودة من أي شعور وطني: القانون الدولي لا يسمح للأحلام، بل ينظم الولاءات والسيادة.

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 لم تترك مجالاً للخيال. السفير يجب أن يكون مواطناً من الدولة الموفدة، أي أن ولاءه يجب أن يكون بلا شائبة تجاه وطنه.

أي محاولة لإدخال مزدوجي الجنسية في هذا الدور تصطدم بجدار الحصانة: الدولة المضيفة لن تمنح شخصاً من رعاياها حماية فوق القانون، خصوصاً إذا أصبح “سيفاً سيادياً” يحمل السلطة الدبلوماسية كاملة على أرضها.

ماهر حمصي

ماهر حمصي